Distante de grupos y parcelas, la obra de Manuel López Oliva es un referente obligado para conocer la evolución de la pintura cubana en la segunda mitad de este siglo.

Distante de grupos y parcelas, la obra de Manuel López Oliva es un referente obligado para conocer la evolución de la pintura cubana en la segunda mitad de este siglo.Crítico de arte y pintor, la pintura de Manuel López Oliva se debate entre la modernidad y la postmodernidad.

Todo ya parece indicar que en el período comprendido entre dos décadas críticas del presente siglo (la del 20 y la del 90), se ha hecho la mejor plástica y gráfica cubana de todos los tiempos. Manuel López Oliva responde justamente al segmento más intenso de esa sin par trayectoria, el cual se extiende desde finales de los años 60 hasta ahora. En consecuencia, su pintura se debate entre la modernidad y la postmodernidad; pintura de extremos y tensiones que, al ser ubicada en la historia del arte cubano, ocupa un lugar distante de grupos y parcelas, desde donde atisbar rupturas y eclosiones, urgencias y apetencias, sin desvirtuar la imagen esencial de su época.

Todo ya parece indicar que en el período comprendido entre dos décadas críticas del presente siglo (la del 20 y la del 90), se ha hecho la mejor plástica y gráfica cubana de todos los tiempos. Manuel López Oliva responde justamente al segmento más intenso de esa sin par trayectoria, el cual se extiende desde finales de los años 60 hasta ahora. En consecuencia, su pintura se debate entre la modernidad y la postmodernidad; pintura de extremos y tensiones que, al ser ubicada en la historia del arte cubano, ocupa un lugar distante de grupos y parcelas, desde donde atisbar rupturas y eclosiones, urgencias y apetencias, sin desvirtuar la imagen esencial de su época.

Cuando conocí a López en la Escuela Nacional de Arte (ENA), en 1967, su claustro de profesores estaba escindido entre los que se pronunciaban por un arte más directamente identificado con la realidad social del momento, más alegórico... y los que sustentaban la idea de que el arte podía apoyar la Revolución, pero sin renunciar a una poética visual más indirecta, más metafórica...

En esta última línea estaban figuras tan representativas de la plástica vernácula del momento como Servando Cabrera Moreno y Antonia Eiriz, cuyas influencias serían determinantes para la primera generación de pintores cubanos formados con la Revolución.

Como es obvio, a su manera, el estudiantado se adscribió a una u otra tendencia. Pero la mayoría optó por la que representaban los pintores citados. A ella se acercó Manuel López Oliva, mientras respondía a la línea docente particular de la ENA, que –al igual que la corriente pictórica de su preferencia– también era de vanguardia... «de sueños», para decirlo con sus propias palabras.

«Era una enseñanza de laboratorio, de investigación, que partía de todo lo nuevo, pero sin perder el camino de la tradición, el camino de los antecedentes necesarios del arte universal o del arte moderno, que en ese momento no había pasado todavía a ser postmoderno», rememora López, y agrega:

«Yo creo que la década de los 60 tendrá su explicación lógica cuando arribemos al próximo siglo y empecemos a hablar de todo lo ocurrido en el anterior, incluyendo la postmodernidad, los conceptualismos... Entonces, desde esa perspectiva del tiempo, veremos que fue una de las décadas-nudos, ya que los problemas y sus soluciones se planteaban a modo de nudos y no de desenlaces, hablando en términos teatrales. La enseñanza del arte durante ese decenio tendía a reconocer en el hombre –sobre todo– la diferencia».

UN PINTOR DIFERENTE

Por entonces, ya López –además de pintor– aspiraba a ser el crítico de arte de su generación. Su andar chaplinesco y su interés por las tres M del momento: Marx, Marcuse y la Monroe (los más recalcitrantes optaban por Mao), le daban un aire tan de filósofo como de pintor; de ahí que libros y pinceles –juntos y revueltos– caminaran de su mano bajo las todavía relucientes cúpulas de Porro: paradigma de la arquitectura romántica de la Revolución.

Como se ve, López ya era López. Atento a lo «último», inspirado siempre, frecuentaba una realidad que empezaba a poblarse de significados. Por una parte, los cambios tecnológicos y las nuevas corrientes del arte y el pensamiento provenientes del exterior; por la otra, la bizarría de una década que llegaría a ser emblemática y a la que enriquecería la Revolución cubana, enriqueciéndose.

Los Beatles hacían lo suyo. De igual forma Pello el Afrokan, pero en la radio y la televisión nacionales (también lo popular se canoniza). No obstante, los chicos de Liverpool se imponían en las noches de los dormitorios estudiantiles... y en los recesos. Tal es así, que no faltaron alumnas de la Alonso (futuras sílfidesSubmarino amarillo y El tonto de la colina, dándole a los jardines del otrora Country Club de La Habana la apariencia de un cuadro de Watteau, pero pintado en pop. ¡Oh, el Pop! ¡Oh, La Habana!

Fue entonces cuando nos enteramos de la trágica noticia: el Che caía en Bolivia. Él se eternizaba en la mejor imagen que los 60 le legaría a las nuevas generaciones y al mundo.

Y López no esperó más. Por primera vez, el estudiante asumió su condición de creador para entregarnos el primer icono de la pintura cubana de asunto guevariano. Es decir, concibió un Che distante de los referentes hasta entonces privilegiados por los mensajes visuales oficiales. Porque si la imagen del Che empezaba a avenirse con la de un mundo más justo y humano, la imagen de esa imagen se tenía que pensar y concebir en correspondencia con el dictado de lo nuevo, fuera cual fuere el referente visual, la belleza simulada o el código invocado. Y así lo hizo López, ubicándose –junto a Raúl Martínez– entre los primeros que asumieron la representación plástica y gráfica del héroe desde lo humano. El resto, ya es historia. A esta experiencia no poco le debería López después, cuando volvió a retomar el tema de los héroes, tan caro a su pintura como a toda la cultura visual cubana de la época.

Concluidos los estudios en la ENA, en l969, el pintor será parte de la primera hornada de artistas plásticos formados con la Revolución y, como tal, adoptará dos obligaciones esenciales a su nueva condición: el trabajo social y la consecución de un arte que interiorizara los valores más avanzados de la sociedad y su historia. La primera de esas obligaciones lo relacionaría con la docencia en la Escuela de Artes Plásticas de Camagüey. La segunda: con un arte que, sin entrar en contradicción con los mensajes visuales que enaltecía, obvia conscientemente las particularidades de un hacer y decir propios de la tendencia más oficialista.

Son los años 70, el llamado «quinquenio gris»... Los jóvenes artistas revolucionarios lo serán también en su interés por mantener la continuidad del mejor arte cubano, inserto desde el siglo pasado en la corriente progresiva del arte occidental. En medio de las dificultades e incomprensiones, responderán a las exigencias de presunta claridad en la obra de arte, pero plasmándola con resolución desde poéticas visuales insertas en el arte de vanguardia: el pop, el op, el expresionismo abstracto, el hiperrealismo y hasta la gráfica de comunicación, en particular, el cartel cubano.

En su doble condición de crítico y pintor, López estará inmerso en estos avatares. Como crítico, participa con otros creadores de su generación en el debate teórico encaminado a definir los postulados estéticos del arte de vanguardia nacional e internacional dentro de la dinámica y dramática del proceso revolucionario cubano. Como pintor, se allega al pop con una neofiguración muy personal, no ajena a ciertas estrategias representacionales muy propias del cartel cubano, como la fragmentación en diferentes planos del espacio compositivo y de la imagen evocada.

Es justamente por esta influencia que se hará viable en su pintura, una vez más, la temática del héroe. Che y Martí le permitirán satisfacer ciertas apetencias hedonistas, con las cuales retomar una nueva perspectiva de sus deberes para con la sociedad, sin hacer reticente la verdad de su propuesta visual.

Estas obras –como las de otros artistas contemporáneos suyos– no revelan hoy las tensiones, esfuerzos y conflictos que matizaron los ambientes personales y colectivos previos a su consecución. Desde la óptica actual, su impronta estética no parece interceder en favor de un estatuto plástico irreverente y desacralizador. Pero dos decenios atrás, no fueron inocuas. Su puja por hacerse un espacio en la historia del arte «desde dentro» de la Revolución, la más trascendente obra de la cultura cubana de este siglo, fue también contra el oportunismo cultural y hasta político.

Al respecto, dice López Oliva: «Quienes en los años 70 no aceptamos caer en el simple ilustratismo de asunto político, evolucionamos hacia un tipo de arte muy sensorial. A partir de esa fecha en casi todos nosotros entró el paisaje de alguna manera, las imágenes eróticas y, a veces, un sensualismo excesivo. Nos fuimos alejando un poco de los asuntos cotidianos y simbólicos, en tanto empezó a surgir una especie de "hedonismo socialista", más que "realismo socialista". Y es que en el arte cubano, aun en el arte más marcado por la reflexión, aun en el mayor de los conceptualismos, el sensualismo está presente. Ese cambio es el que define a los pintores que tenían algo que decir, que tenían una posición digna para con la pintura...»

LAS CATEDRALES EMERGIDAS

LAS CATEDRALES EMERGIDAS

De resultas de tales búsquedas, hará su propia búsqueda. Por entonces, su renovación no acontecerá desde la novedad, desde lo «último», sino desde la historia que le rodea. Pero, sobre todo, tratará de asumir la mejor tradición de la cultura occidental en tanto proyecto histórico-cultural. A fin de cuentas, todo estilo viene de uno definitivo y esencial: el del hombre.

La relectura de otras épocas lo conminó a «reencontrar o hallar de otra manera lo que otros habían visto con sentido diferente», afirma. Y, por consiguiente, a releer la obra propia. Desde ella se levanta para dar fe, mediante el color, de su encuentro con el impresionista mayor, Claude Monet. Nace así la temática de las catedrales, tanto por la impresión que le causa la visualización in situ de las que pintara Monet, como por su nuevo interés: la música, en particular la del otro Claude, Debussy (Las catedrales sumergidas).

Así, las catedrales de López devienen resultado de este reencuentro del pintor consigo mismo y con la época que intima. Época que no es otra que aquella cuando la pintura moderna –ante el surgir de la fotografía, primera imagen técnica creada por el hombre– busca hacerse más pintura a partir de la cualidad expresiva que le es inherente como manifestación: el color.

Y al color, precisamente, apelará López en sus catedrales. Pero no al color luminoso y la división tonal a la manera de los pintores impresionistas, sino al color de fuerte carga expresiva, que busca exteriorizar un cambio interno «en nosotros mismos». Cambio, por demás, que se hace un acto significativo en la elección del tema (entre los más recurrentes de la plástica cubana) y su particular tratamiento; quizás porque las catedrales expresan mejor que ninguna otra tipología constructiva o temática pictórica el espíritu de la hybris, o sea, nuestro espíritu:

«Nuestra realidad tiene muy poco de cartesiana. Como tampoco lo es la cultura que nos alimenta, resultado aún de innumerables fusiones y transformaciones. Se trata –en nuestro caso– de una nación híbrida, compleja, diversa en el plano antropológico y en sus manifestaciones ambientales, literarias y artísticas. Y puesto que mi espacio diario de creación está en una zona urbana donde lo híbrido es la característica evidente –La Habana Vieja, con su enjambre de estilos y convivencia de tiempos diferentes–, mi expresión plástica parece cargar con todo ese estilo ecléctico de la obra humana, convirtiéndose en un componente más de este paisaje que hoy se reconstruye y anima», asevera López.

LAS MÁSCARAS DEL ROSTRO

LAS MÁSCARAS DEL ROSTRO

Y en el contexto actual, en este tránsito, ¿adónde se dirige el crítico? Al pintor. Y es que, bien visto, si la realidad cambia, tienen que cambiar también las formas de conocer esa realidad, de aprehender esa realidad. Y ninguna mejor –en tal estado de cosas– que aquella por la cual se inició en la crítica de arte: la pintura. Porque la realidad no es lo ajeno, sino lo propio. Es política, sociedad, necesidades, arte, comunicación...Y esa realidad (nacional e internacional) tendría a finales del 80 su punto de giro más radical, registrando todas las formas de expresarse una sociedad en su más fecunda intimidad. En consecuencia, lo absoluto se hará relativo; lo eterno, transitorio. «Tras las épocas de fe vienen las de crítica», dijo Martí.

Al mecenazgo estatal, le sigue el mercado. En la caseta del vigía, entra la noche. A estas y otras realidades, no responderá el López crítico de arte; pero sí, el López pintor. Su partida –él lo sabe– también la juega contra el tiempo. Y desde el tiempo que le ha tocado vivir, vuelve a todos los tiempos, porque la pintura se hace desde la cultura... y desde la insatisfacción. ¿Quién, que esté satisfecho con su vida y con su mundo, puede cambiar, puede crear? A fin de cuentas, crear es creer. Es hacer verosímil el acto de poner a caminar erizos sobre la seda. No otra cosa evidencia este fin de siglo que, para López, «es el momento de la síntesis necesaria en el plano de la creación».

«La lógica de los años 70 era una lógica muy marcada a veces por un oficialismo a ultranza, mientras que la de los 80 fue la de un neoficialismo de apertura. En la actualidad empieza a prevalecer de nuevo el individuo, incluso el proyecto del individuo, la lucha del individuo... Y esto, que puede ser negativo porque vulnera o resquebraja en cierto modo el diseño del proyecto social que traíamos en nuestro corazón, desde el punto de vista de la realidad es –sin embargo– lo único viable».

El universo visual donde nos movemos a diario tiene a bien acoger la creación desde la diversidad, y la verosimilitud desde el contraste, desde la multiforme realidad de sus posibilidades y anulaciones. Sobrevivir es tarea de todos, pero poblar de significados el mundo, sólo de pocos. La más reciente pintura de López Oliva no es ajena a esta realidad. Quizás, por ello, sus nuevos asuntos –aparentemente desorientados en una bruma citatoria– emergen como de un sueño barroco recién reconocido: la representación de la vida como teatro.

Tan propia de aquellos carnavales cubanos como de las primeras experiencias artísticas del pintor, las máscaras –ahora de vuelta– reclaman su espacio. Pero he aquí la excepción: ellas no representan, significan. Enmascararse no es ocultar, sino recapitular, reciclar códigos, pero sin rendirle homenaje a la copia. Deshechos en su propio tiempo y espacio, los referentes rinden su original en la distancia. Los códigos manipulados sólo emergen con la reflexión, con el conocimiento. Las artes del atrezzo dan paso a la intimidad de los actores, a la impunidad del arte para deconstruir relaciones. La máscara se hace soberana, que es como hacerse sentimiento. La doblez del acto, de la ciudad, ya no cuenta. El teatro se asume como estrategia postmoderna, mero pretexto de las texturas, del oficio, para iniciar el simulacro de un silencio sin sentido, a boca llena, a todo color. El gran formato, a veces, participa de esta operación. Asimismo, rige la pincelada acuciosa, el detalle in extenso hasta donde un punto cromático –de infinito número– alcanza a definirse como línea, tal y como los pintores manieristas disponían entre el tema religioso y el ojo, entre la madeja de una misma línea de color y la luz, para develar una realidad hasta entonces ocultada a los sentidos. Y es que nada impele más a la búsqueda que lo que se oculta. De ahí, la máscara... Y de ahí su prestancia para significar, aun cuando el rostro no la anticipe, como sucede en ese otro asunto particular de esta pintura: los bodegones, en los cuales las frutas –esa otra imagen recurrente de nuestra pintura– se ordenan en torno al hecho capital de la máscara abandonada. Símbolo, quizás, de la anagnórisis de una trayectoria plástica que no ha desestimado asunto alguno para revelarnos las esencias mismas de la cultura cubana, en particular, y de la universal en general, cuando en ocasiones –ya más que de crear cosas nuevas– se trata de salvar cosas buenas.

Por consiguiente, las citas, las mixturas y hasta la curiosidad del artista en la etapa actual de su pintura, denotan un interés epistemológico que, sin desdeñar el desenfado y la ironía, nos llega atenuado, en sordina, en razón de su deber para con la cultura que la sustenta. Sin obviar, en esta cruzada de salvación, ese fondo dorado de todo proyecto humano que es la utopía, como el mar de Valéry, sin cesar recomenzando (La mer, la mer, toujours recomencé).

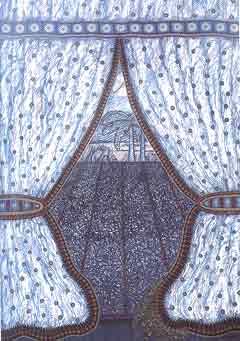

Obra mental, sin dudas, moderadora a ratos, de inquietudes y tendencias, pero que sabe sugerir un estado de alma por la comunicación de un ambiente. Ajena a todo exceso, aun cuando acuda a ingentes fintas de intención decorativa (simulación de la simulación) y al interés por sutilizar excesivamente el estilo a los conceptos. Su barroquismo es, en el justo sentido del término, una apelación a la realidad como fuente de la emoción humana. ¿Qué dioses rigen esta pintura? ¿Aquellos que nos desnudan, o aquellos otros, serenos, altivos, que nos consuelan? La respuesta: busquémosla en esa mentira de la verdad, como gustaba Jean Cocteau definir toda poesía. En tanto, el crítico de arte ha muerto, el pintor pinta... Esquina a Mercaderes, su estudio, con su única ventana abierta a la bahía. Al fondo, en ademán de bendecir todo el eclecticismo de nuestra creación, el Cristo de La Habana. A sus pies, canal del puerto por medio, el intrusismo artístico apenas es un rumor. ¿Acaso, Van Gogh no fue un intruso, en tanto no lo reconoció el mundo? ¡Recompensa después de una entrevista, de un conocimiento: mirar por fin la calma de Dios!

Todo ya parece indicar que en el período comprendido entre dos décadas críticas del presente siglo (la del 20 y la del 90), se ha hecho la mejor plástica y gráfica cubana de todos los tiempos. Manuel López Oliva responde justamente al segmento más intenso de esa sin par trayectoria, el cual se extiende desde finales de los años 60 hasta ahora. En consecuencia, su pintura se debate entre la modernidad y la postmodernidad; pintura de extremos y tensiones que, al ser ubicada en la historia del arte cubano, ocupa un lugar distante de grupos y parcelas, desde donde atisbar rupturas y eclosiones, urgencias y apetencias, sin desvirtuar la imagen esencial de su época.

Todo ya parece indicar que en el período comprendido entre dos décadas críticas del presente siglo (la del 20 y la del 90), se ha hecho la mejor plástica y gráfica cubana de todos los tiempos. Manuel López Oliva responde justamente al segmento más intenso de esa sin par trayectoria, el cual se extiende desde finales de los años 60 hasta ahora. En consecuencia, su pintura se debate entre la modernidad y la postmodernidad; pintura de extremos y tensiones que, al ser ubicada en la historia del arte cubano, ocupa un lugar distante de grupos y parcelas, desde donde atisbar rupturas y eclosiones, urgencias y apetencias, sin desvirtuar la imagen esencial de su época. Cuando conocí a López en la Escuela Nacional de Arte (ENA), en 1967, su claustro de profesores estaba escindido entre los que se pronunciaban por un arte más directamente identificado con la realidad social del momento, más alegórico... y los que sustentaban la idea de que el arte podía apoyar la Revolución, pero sin renunciar a una poética visual más indirecta, más metafórica...

En esta última línea estaban figuras tan representativas de la plástica vernácula del momento como Servando Cabrera Moreno y Antonia Eiriz, cuyas influencias serían determinantes para la primera generación de pintores cubanos formados con la Revolución.

Como es obvio, a su manera, el estudiantado se adscribió a una u otra tendencia. Pero la mayoría optó por la que representaban los pintores citados. A ella se acercó Manuel López Oliva, mientras respondía a la línea docente particular de la ENA, que –al igual que la corriente pictórica de su preferencia– también era de vanguardia... «de sueños», para decirlo con sus propias palabras.

«Era una enseñanza de laboratorio, de investigación, que partía de todo lo nuevo, pero sin perder el camino de la tradición, el camino de los antecedentes necesarios del arte universal o del arte moderno, que en ese momento no había pasado todavía a ser postmoderno», rememora López, y agrega:

«Yo creo que la década de los 60 tendrá su explicación lógica cuando arribemos al próximo siglo y empecemos a hablar de todo lo ocurrido en el anterior, incluyendo la postmodernidad, los conceptualismos... Entonces, desde esa perspectiva del tiempo, veremos que fue una de las décadas-nudos, ya que los problemas y sus soluciones se planteaban a modo de nudos y no de desenlaces, hablando en términos teatrales. La enseñanza del arte durante ese decenio tendía a reconocer en el hombre –sobre todo– la diferencia».

UN PINTOR DIFERENTE

Por entonces, ya López –además de pintor– aspiraba a ser el crítico de arte de su generación. Su andar chaplinesco y su interés por las tres M del momento: Marx, Marcuse y la Monroe (los más recalcitrantes optaban por Mao), le daban un aire tan de filósofo como de pintor; de ahí que libros y pinceles –juntos y revueltos– caminaran de su mano bajo las todavía relucientes cúpulas de Porro: paradigma de la arquitectura romántica de la Revolución.

Como se ve, López ya era López. Atento a lo «último», inspirado siempre, frecuentaba una realidad que empezaba a poblarse de significados. Por una parte, los cambios tecnológicos y las nuevas corrientes del arte y el pensamiento provenientes del exterior; por la otra, la bizarría de una década que llegaría a ser emblemática y a la que enriquecería la Revolución cubana, enriqueciéndose.

Los Beatles hacían lo suyo. De igual forma Pello el Afrokan, pero en la radio y la televisión nacionales (también lo popular se canoniza). No obstante, los chicos de Liverpool se imponían en las noches de los dormitorios estudiantiles... y en los recesos. Tal es así, que no faltaron alumnas de la Alonso (futuras sílfidesSubmarino amarillo y El tonto de la colina, dándole a los jardines del otrora Country Club de La Habana la apariencia de un cuadro de Watteau, pero pintado en pop. ¡Oh, el Pop! ¡Oh, La Habana!

Fue entonces cuando nos enteramos de la trágica noticia: el Che caía en Bolivia. Él se eternizaba en la mejor imagen que los 60 le legaría a las nuevas generaciones y al mundo.

Y López no esperó más. Por primera vez, el estudiante asumió su condición de creador para entregarnos el primer icono de la pintura cubana de asunto guevariano. Es decir, concibió un Che distante de los referentes hasta entonces privilegiados por los mensajes visuales oficiales. Porque si la imagen del Che empezaba a avenirse con la de un mundo más justo y humano, la imagen de esa imagen se tenía que pensar y concebir en correspondencia con el dictado de lo nuevo, fuera cual fuere el referente visual, la belleza simulada o el código invocado. Y así lo hizo López, ubicándose –junto a Raúl Martínez– entre los primeros que asumieron la representación plástica y gráfica del héroe desde lo humano. El resto, ya es historia. A esta experiencia no poco le debería López después, cuando volvió a retomar el tema de los héroes, tan caro a su pintura como a toda la cultura visual cubana de la época.

Concluidos los estudios en la ENA, en l969, el pintor será parte de la primera hornada de artistas plásticos formados con la Revolución y, como tal, adoptará dos obligaciones esenciales a su nueva condición: el trabajo social y la consecución de un arte que interiorizara los valores más avanzados de la sociedad y su historia. La primera de esas obligaciones lo relacionaría con la docencia en la Escuela de Artes Plásticas de Camagüey. La segunda: con un arte que, sin entrar en contradicción con los mensajes visuales que enaltecía, obvia conscientemente las particularidades de un hacer y decir propios de la tendencia más oficialista.

Son los años 70, el llamado «quinquenio gris»... Los jóvenes artistas revolucionarios lo serán también en su interés por mantener la continuidad del mejor arte cubano, inserto desde el siglo pasado en la corriente progresiva del arte occidental. En medio de las dificultades e incomprensiones, responderán a las exigencias de presunta claridad en la obra de arte, pero plasmándola con resolución desde poéticas visuales insertas en el arte de vanguardia: el pop, el op, el expresionismo abstracto, el hiperrealismo y hasta la gráfica de comunicación, en particular, el cartel cubano.

En su doble condición de crítico y pintor, López estará inmerso en estos avatares. Como crítico, participa con otros creadores de su generación en el debate teórico encaminado a definir los postulados estéticos del arte de vanguardia nacional e internacional dentro de la dinámica y dramática del proceso revolucionario cubano. Como pintor, se allega al pop con una neofiguración muy personal, no ajena a ciertas estrategias representacionales muy propias del cartel cubano, como la fragmentación en diferentes planos del espacio compositivo y de la imagen evocada.

Es justamente por esta influencia que se hará viable en su pintura, una vez más, la temática del héroe. Che y Martí le permitirán satisfacer ciertas apetencias hedonistas, con las cuales retomar una nueva perspectiva de sus deberes para con la sociedad, sin hacer reticente la verdad de su propuesta visual.

Estas obras –como las de otros artistas contemporáneos suyos– no revelan hoy las tensiones, esfuerzos y conflictos que matizaron los ambientes personales y colectivos previos a su consecución. Desde la óptica actual, su impronta estética no parece interceder en favor de un estatuto plástico irreverente y desacralizador. Pero dos decenios atrás, no fueron inocuas. Su puja por hacerse un espacio en la historia del arte «desde dentro» de la Revolución, la más trascendente obra de la cultura cubana de este siglo, fue también contra el oportunismo cultural y hasta político.

Al respecto, dice López Oliva: «Quienes en los años 70 no aceptamos caer en el simple ilustratismo de asunto político, evolucionamos hacia un tipo de arte muy sensorial. A partir de esa fecha en casi todos nosotros entró el paisaje de alguna manera, las imágenes eróticas y, a veces, un sensualismo excesivo. Nos fuimos alejando un poco de los asuntos cotidianos y simbólicos, en tanto empezó a surgir una especie de "hedonismo socialista", más que "realismo socialista". Y es que en el arte cubano, aun en el arte más marcado por la reflexión, aun en el mayor de los conceptualismos, el sensualismo está presente. Ese cambio es el que define a los pintores que tenían algo que decir, que tenían una posición digna para con la pintura...»

LAS CATEDRALES EMERGIDAS

LAS CATEDRALES EMERGIDASDe resultas de tales búsquedas, hará su propia búsqueda. Por entonces, su renovación no acontecerá desde la novedad, desde lo «último», sino desde la historia que le rodea. Pero, sobre todo, tratará de asumir la mejor tradición de la cultura occidental en tanto proyecto histórico-cultural. A fin de cuentas, todo estilo viene de uno definitivo y esencial: el del hombre.

La relectura de otras épocas lo conminó a «reencontrar o hallar de otra manera lo que otros habían visto con sentido diferente», afirma. Y, por consiguiente, a releer la obra propia. Desde ella se levanta para dar fe, mediante el color, de su encuentro con el impresionista mayor, Claude Monet. Nace así la temática de las catedrales, tanto por la impresión que le causa la visualización in situ de las que pintara Monet, como por su nuevo interés: la música, en particular la del otro Claude, Debussy (Las catedrales sumergidas).

Así, las catedrales de López devienen resultado de este reencuentro del pintor consigo mismo y con la época que intima. Época que no es otra que aquella cuando la pintura moderna –ante el surgir de la fotografía, primera imagen técnica creada por el hombre– busca hacerse más pintura a partir de la cualidad expresiva que le es inherente como manifestación: el color.

Y al color, precisamente, apelará López en sus catedrales. Pero no al color luminoso y la división tonal a la manera de los pintores impresionistas, sino al color de fuerte carga expresiva, que busca exteriorizar un cambio interno «en nosotros mismos». Cambio, por demás, que se hace un acto significativo en la elección del tema (entre los más recurrentes de la plástica cubana) y su particular tratamiento; quizás porque las catedrales expresan mejor que ninguna otra tipología constructiva o temática pictórica el espíritu de la hybris, o sea, nuestro espíritu:

«Nuestra realidad tiene muy poco de cartesiana. Como tampoco lo es la cultura que nos alimenta, resultado aún de innumerables fusiones y transformaciones. Se trata –en nuestro caso– de una nación híbrida, compleja, diversa en el plano antropológico y en sus manifestaciones ambientales, literarias y artísticas. Y puesto que mi espacio diario de creación está en una zona urbana donde lo híbrido es la característica evidente –La Habana Vieja, con su enjambre de estilos y convivencia de tiempos diferentes–, mi expresión plástica parece cargar con todo ese estilo ecléctico de la obra humana, convirtiéndose en un componente más de este paisaje que hoy se reconstruye y anima», asevera López.

LAS MÁSCARAS DEL ROSTRO

LAS MÁSCARAS DEL ROSTROY en el contexto actual, en este tránsito, ¿adónde se dirige el crítico? Al pintor. Y es que, bien visto, si la realidad cambia, tienen que cambiar también las formas de conocer esa realidad, de aprehender esa realidad. Y ninguna mejor –en tal estado de cosas– que aquella por la cual se inició en la crítica de arte: la pintura. Porque la realidad no es lo ajeno, sino lo propio. Es política, sociedad, necesidades, arte, comunicación...Y esa realidad (nacional e internacional) tendría a finales del 80 su punto de giro más radical, registrando todas las formas de expresarse una sociedad en su más fecunda intimidad. En consecuencia, lo absoluto se hará relativo; lo eterno, transitorio. «Tras las épocas de fe vienen las de crítica», dijo Martí.

Al mecenazgo estatal, le sigue el mercado. En la caseta del vigía, entra la noche. A estas y otras realidades, no responderá el López crítico de arte; pero sí, el López pintor. Su partida –él lo sabe– también la juega contra el tiempo. Y desde el tiempo que le ha tocado vivir, vuelve a todos los tiempos, porque la pintura se hace desde la cultura... y desde la insatisfacción. ¿Quién, que esté satisfecho con su vida y con su mundo, puede cambiar, puede crear? A fin de cuentas, crear es creer. Es hacer verosímil el acto de poner a caminar erizos sobre la seda. No otra cosa evidencia este fin de siglo que, para López, «es el momento de la síntesis necesaria en el plano de la creación».

«La lógica de los años 70 era una lógica muy marcada a veces por un oficialismo a ultranza, mientras que la de los 80 fue la de un neoficialismo de apertura. En la actualidad empieza a prevalecer de nuevo el individuo, incluso el proyecto del individuo, la lucha del individuo... Y esto, que puede ser negativo porque vulnera o resquebraja en cierto modo el diseño del proyecto social que traíamos en nuestro corazón, desde el punto de vista de la realidad es –sin embargo– lo único viable».

El universo visual donde nos movemos a diario tiene a bien acoger la creación desde la diversidad, y la verosimilitud desde el contraste, desde la multiforme realidad de sus posibilidades y anulaciones. Sobrevivir es tarea de todos, pero poblar de significados el mundo, sólo de pocos. La más reciente pintura de López Oliva no es ajena a esta realidad. Quizás, por ello, sus nuevos asuntos –aparentemente desorientados en una bruma citatoria– emergen como de un sueño barroco recién reconocido: la representación de la vida como teatro.

Tan propia de aquellos carnavales cubanos como de las primeras experiencias artísticas del pintor, las máscaras –ahora de vuelta– reclaman su espacio. Pero he aquí la excepción: ellas no representan, significan. Enmascararse no es ocultar, sino recapitular, reciclar códigos, pero sin rendirle homenaje a la copia. Deshechos en su propio tiempo y espacio, los referentes rinden su original en la distancia. Los códigos manipulados sólo emergen con la reflexión, con el conocimiento. Las artes del atrezzo dan paso a la intimidad de los actores, a la impunidad del arte para deconstruir relaciones. La máscara se hace soberana, que es como hacerse sentimiento. La doblez del acto, de la ciudad, ya no cuenta. El teatro se asume como estrategia postmoderna, mero pretexto de las texturas, del oficio, para iniciar el simulacro de un silencio sin sentido, a boca llena, a todo color. El gran formato, a veces, participa de esta operación. Asimismo, rige la pincelada acuciosa, el detalle in extenso hasta donde un punto cromático –de infinito número– alcanza a definirse como línea, tal y como los pintores manieristas disponían entre el tema religioso y el ojo, entre la madeja de una misma línea de color y la luz, para develar una realidad hasta entonces ocultada a los sentidos. Y es que nada impele más a la búsqueda que lo que se oculta. De ahí, la máscara... Y de ahí su prestancia para significar, aun cuando el rostro no la anticipe, como sucede en ese otro asunto particular de esta pintura: los bodegones, en los cuales las frutas –esa otra imagen recurrente de nuestra pintura– se ordenan en torno al hecho capital de la máscara abandonada. Símbolo, quizás, de la anagnórisis de una trayectoria plástica que no ha desestimado asunto alguno para revelarnos las esencias mismas de la cultura cubana, en particular, y de la universal en general, cuando en ocasiones –ya más que de crear cosas nuevas– se trata de salvar cosas buenas.

Por consiguiente, las citas, las mixturas y hasta la curiosidad del artista en la etapa actual de su pintura, denotan un interés epistemológico que, sin desdeñar el desenfado y la ironía, nos llega atenuado, en sordina, en razón de su deber para con la cultura que la sustenta. Sin obviar, en esta cruzada de salvación, ese fondo dorado de todo proyecto humano que es la utopía, como el mar de Valéry, sin cesar recomenzando (La mer, la mer, toujours recomencé).

Obra mental, sin dudas, moderadora a ratos, de inquietudes y tendencias, pero que sabe sugerir un estado de alma por la comunicación de un ambiente. Ajena a todo exceso, aun cuando acuda a ingentes fintas de intención decorativa (simulación de la simulación) y al interés por sutilizar excesivamente el estilo a los conceptos. Su barroquismo es, en el justo sentido del término, una apelación a la realidad como fuente de la emoción humana. ¿Qué dioses rigen esta pintura? ¿Aquellos que nos desnudan, o aquellos otros, serenos, altivos, que nos consuelan? La respuesta: busquémosla en esa mentira de la verdad, como gustaba Jean Cocteau definir toda poesía. En tanto, el crítico de arte ha muerto, el pintor pinta... Esquina a Mercaderes, su estudio, con su única ventana abierta a la bahía. Al fondo, en ademán de bendecir todo el eclecticismo de nuestra creación, el Cristo de La Habana. A sus pies, canal del puerto por medio, el intrusismo artístico apenas es un rumor. ¿Acaso, Van Gogh no fue un intruso, en tanto no lo reconoció el mundo? ¡Recompensa después de una entrevista, de un conocimiento: mirar por fin la calma de Dios!

Jorge Bermúdez, escritor y crítico de arte

Fotografías: Tomás Barceló

Fotografías: Tomás Barceló