Entre los concurrentes al cementerio se destaca uno muy especial: el médico de los muertos, «un señor pequeño, apergaminado y enjuto», que evalúa con mirada rápida a quienes yacen en un ataúd. Es el instante en que les guiña un ojo: «¿Ellos, los cadáveres, le contestan? ¿El guiño que él hace es un santo y seña? ¿O es un tic nervioso, hijo tan sólo de la costumbre?», se interroga el cronista.

Entre los concurrentes al cementerio se destaca uno muy especial: el médico de los muertos, «un señor pequeño, apergaminado y enjuto», que evalúa con mirada rápida a quienes yacen en un ataúd. Es el instante en que les guiña un ojo: «¿Ellos, los cadáveres, le contestan? ¿El guiño que él hace es un santo y seña? ¿O es un tic nervioso, hijo tan sólo de la costumbre?», se interroga el cronista.

Esta abundancia y exceso de profesionales redunda, desde luego, en perjuicio de la calidad. Son infinitos los abogados sin clientes y médicos sin enfermos, que, para ir viviendo, desempeñan plazas de escribientes con treinta pesos y hasta de vigilantes y motoristas; lo que, bien mirado, es un beneficio que hacen a la sociedad, porque si a esos doctores se les ocurriera ejercer, sería necesario ensanchar las cárceles y los cementerios.

Esta abundancia y exceso de profesionales redunda, desde luego, en perjuicio de la calidad. Son infinitos los abogados sin clientes y médicos sin enfermos, que, para ir viviendo, desempeñan plazas de escribientes con treinta pesos y hasta de vigilantes y motoristas; lo que, bien mirado, es un beneficio que hacen a la sociedad, porque si a esos doctores se les ocurriera ejercer, sería necesario ensanchar las cárceles y los cementerios. Y, después de los maridos, son galenos y togados los dos tipos que, a través de todos los tiempos, más han servido de blanco a las burlas e ironías de los escritores.

Circunscribiéndome ahora a los médicos, ¿quién no ha leído Le Médecin malgré lui, de Moliére, o, por lo menos, el arreglo de Moratín El médico a palos? ¿quién no ha leído los intencionados versos del más insigne de los saineteros españoles, o el famoso artículo El médico de campo, del primero de nuestros costumbristas, José María de Cárdenas?

Moliére no quería a los médicos, se burlaba de ellos acribillándolos con sus dardos. Del doctor Mauvillain, su íntimo amigo, decía:

Es mi médico, me da recetas que yo no tomo y somos los mejores amigos del mundo.

Pero la burla más sangrienta que se ha hecho de los médicos, no se debe a un francés. Es cubana. Por algo se llama a nuestra patria la tierra clásica del choteo.

Todos cuantos hayan tenido que acompañar los mortales despojos de algún familiar o amigo hasta la última morada, la Quinta de los Pinos, o San Antonio Chiquito, como llama el vulgo a nuestro cementerio general, habrán observado, sin duda, al final del Paseo de Carlos Tercero y a la falda del Castillo del Príncipe, hoy convertido en presidio, una fuente, la última de las varias que adornan y embellecen esa calzada, construida por el general Tacón. Dicha fuente marca el límite del Paseo y el comienzo del camino que conduce al cementerio de Colón. ¿Os habéis fijado en ella? ¿Habéis visto la estatua que ostenta en su remate?

Es una estatua, dijo el doctor José Antonio González Lanuza, hablando sobre el particular, en un interesantísimo artículo publicado hace años, «es una estatua muy mala como obra artística: pequeña de cuerpo, cargada de espaldas, barbuda, envuelta a medias en un manto cuyos rígidos pliegues, como las duras líneas de su pecho descubierto, recuerdan el estilo griego arcaico, el Apolo de Tenea o la estatua funeraria de Orcomene, cuando más se le quiera conceder de respetable y de rudimentariamente artística».

¡Es una estatua de Esculapio!

«Y ese emblema del semidiós de la Medicina, continúa diciendo el doctor Lanuza, en la puerta misma de la triste ruta que lleva directamente a la casa del descanso eterno, me parece, por lo casual, por lo no intencionado, por lo graciosamente inconsciente, la más espiritual de las bromas, macabra y festiva a un mismo tiempo, filosófica y burlona, demostrativa de lo poco que vale el esfuerzo humano, de la inanidad de nuestra ciencia, y de que no hay nada más irónico que el azar, ese tremendo o inaguantable bromista».

Y, bromista también irreductible, el doctor Lanuza pide que dejen la estatua ahí, «porque tiene un valor ideológico en el sitio en que está, porque encierra toda una serie de ideas, porque resulta supremamente alegórica, cumpliendo así con lo que es (a mi entender) la más alta finalidad de la escultura. Y que me perdone esta opinión y este deseo la respetable Facultad de Medicina».

Pero no termina aquí, con ser de sobra sangrienta y cruel, la broma de que han sido víctima los médicos.

A la ironía del azar, colocando la estatua del padre de la Medicina en el umbral casi de la morada donde habitan los únicos que ya no pueden utilizar los servicios médicos, y que tal vez son víctimas de ellos, y a la ironía, aún más implacable, con que el doctor Lanuza pide que no se quite de allí esa estatua porque es un símbolo, hay que añadir una nueva burla que la necesidad ha introducido para completar lo que bien pudiera denominarse «tríptico irónico».

Es necesario que en el cementerio haya un individuo dedicado expresamente a dar fe de que los cadáveres llevados a enterrar son en realidad cadáveres muertos. Y esa plaza sólo puede desempeñarla un médico: ¡el médico de los muertos!

Hemos llegado al cementerio tras el cortejo fúnebre de un amigo o conocido. Cuatro Zacatecas sacan en hombros la caja mortuoria para depositarla, antes de darle sepultura, en la mesa de mármol que a ese efecto existe en los portales de la menos burocrática de nuestras oficinas públicas.

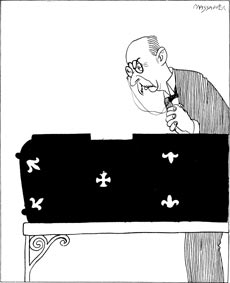

Un señor pequeño, apergaminado y enjuto, se acerca. A un gesto suyo, destapan la caja. A través del cristal, dirige una rápida mirada al rostro del difunto. Hace otro gesto y vuelven a cerrar de nuevo el ataúd. El médico de los muertos ha cumplido su misión.

Muchas veces, al encontrármelo en la calle enfundado en su antidiluviano chaqué verdinegro y llevando en la diestra enorme paraguas de los llamados antiguamente de billetero, he tenido la intención de celebrar con este discípulo de Esculapio una interview. Pero, dejándolo de un día para otro, nunca he llegado a entrevistarlo.

¿Habrá él, al fin, descubierto, después de estar mirando a diario cara a cara tantos cadáveres, el misterio de la muerte? ¿Sabría explicarme dónde comienzan los linderos del más allá? En la vidriosa mirada y el gesto último que como huella de su marcha definitiva ha dejado la vida al abandonar aquellos cuerpos, ¿no ha podido sorprender el secreto del ser y del no ser?

Me he fijado muchas veces, detenidamente, en nuestro personaje cuando está en funciones, y me ha parecido adivinar cierta inteligencia entre él y sus clientes. Siempre, al observarlos tras el cristal de la caja, les guiña un ojo, de ese modo especial con que solemos dar a entender a otra persona que nos damos cuenta y estamos al tanto de lo que se trata o pasa. ¿Ellos, los cadáveres, le contestan? ¿El guiño que él hace es un santo y seña? ¿O es un tic nervioso, hijo tan sólo de la costumbre?

Tal vez. Ni tú mismo podrías decírmelo, ¡oh médico de los muertos, el más famoso de los galenos, pues nunca has matado a ninguno de tus clientes! Y si lo sabes, guárdatelo, no nos reveles el Misterio.

¿Qué íbamos a hacer los hombres con la Verdad?

Comentarios

Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.